24fps最強説

何か大人げないタイトルですが、映像のフレームレートについての話題です。テレビでの視聴用ならば30fps(29.97fps)が適当で、ストレージ容量やPCの処理能力に余裕があるならば60fps(59.94fps)も選択肢に入るかな、というのが相場だと思います。しかし、案外24fps(23.98fps)が最もイケてるのではという話です。

なお、表記が煩雑になるので今回の記載では小数点を伴ったフレームレート表記ではなく、整数でのフレームレート表記で記載します。小数点を伴ったフレームレート、整数でのフレームレートについては、「タイムコードとフレームレートの小数点」のフレームレートの項をご覧ください。

INDEX

24fps最強説 1 容量面

動画映像は、大量に撮影した静止画像を連続的に表示することで動きを再現しています。24fpsならば1秒間に24枚、30fpsならば30枚、60fpsならば60枚といった具合です。1秒間の画像枚数が多ければ多いほど、動きはなめらかに再現されます。一方で、1秒間の画像枚数が多ければ多いほど、動画ファイルの容量は大きくなっていきます。

フレーム数から単純計算すると、24fpsに対して30fpsは1.25倍、60fpsは2.5倍の容量になります。ファイル形式によっては時間方向で圧縮されるので、フレーム数から単純に容量を割り出すのはやや乱暴です。しかし、画面に動きがある映像であれば、圧縮による差はそれほど大きくはありません。

扱うファイルサイズが大きくなれば、当然撮影用のメモリーカードや編集用のストレージも大きな容量のものが、そして書き込み速度も高速なものが必要になります。さらに、完成後に映像データを保管するストレージ容量も大きなものが必要になります。こういった撮影・編集・保管時のデータ容量を小さく済ませるという点で、24fpsは有利です。

また、データ容量が少ないと、編集時のPCへの負担も少なくなります。これは、より廉価なPCでの編集が可能であったり、同じスペックのPCでより多くのエフェクト処理が可能になることを意味します。また、データコピーも短時間で済むほか、レンダリング、書き出し時の速度も速くなります。

24fps最強説 2 撮影面で

30fpsでの撮影ではシャッタースピードが1/60秒、60fpsでは1/120秒がベースになります。これに対して、24fpsでは1/48秒がベースとなります。30fpsに対して1/3絞り程度、60fpsに対しては1と1/4絞り程度暗いシーンでの撮影が可能になります。1秒間に撮影する画像枚数の少ない24fpsではシャッタースピードが遅くなるため、より暗いシーンでの撮影に強くなります。

24fps最強説 3 フレームレート変換

容量や撮影時のシャッタースピードだけで「最強」というのはどこか「ケチくさい」話ですが、フレームレート変換時の動きについても利点があります。

24fpsで撮影した映像ファイルをそのままテレビで視聴すると、カクカクとしたぎこちない動きになってしまいます。これは、テレビが24fpsのリフレッシュレートに対応していないためだと思われ、テレビでの視聴に適したフレームレートに変換する必要があります。テレビの動画表示は基本的に30fpsのインターレース方式が適しています。24fps動画の場合、30fpsインターレースへの変換では2・3プルダウンという処理が使われます。インターレースについては、「インターレース方式について」をご覧ください。

2・3プルダウン

「2・3プルダウン」という文言で検索をすると様々なサイトで丁寧な解説があるので、ここでは簡単に記載します。

例えば30fpsを60fpsに変換する場合、元の1フレームを2フレームづつ表示するよう変換すれば綺麗に並べ直すことができます。しかし、24fpsを30fpsに変換する場合、フレーム数が整数で割り切れないために各フレームの並べ換えに工夫が必要です。

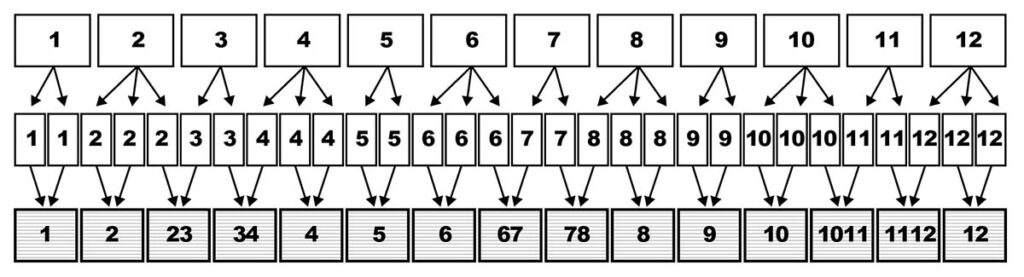

テレビ用の30fpsインターレース映像は、60フィールドの静止画像で構成されています。つまり、24枚の静止画像を2.5倍の60枚に変換する必要があります。1フレームを2.5枚に変換するというのはイメージしづらいですが、2フレームを5フィールドに使用するよう並べなおせば上手く変換できます。1フレーム目を2フィールドに、2フレーム目を3フィールドに変換することで、元の2フレームが5フィールド分の画像として変換されます。この変換の様子が図v05_fig_01の上段から中段への流れです。

2・3プルダウンの流れ

2・3プルダウン処理されたインターレース映像をパソコンで視聴するような30フレームの動画に変換すると、図v05_fig_01の中断から下段への流れのように数フレームおきに24fps映像の2つのフレームが合成された(ダブって表示された)画像が作成されます。この2つのフィールドが合成された画面は、インターレース映像に独特な櫛形ノイズを伴った画像になります。この櫛形ノイズを伴った画面はパソコンなどで視聴する際に見えるだけで、テレビでの視聴時には中断の60フィールドの動画として再生されます。

「櫛形ノイズ」については、「インターレース方式について」の「インターレース走査」をご覧ください。

余談ですが図v05_fig_01を見ると、24fpsから60フィールドへの変換は元の2フレーム単位が1サイクルに、24fpsから30fpsへの変換は元の12フレーム単位で1サイクルになっているのが判ります。

2・3プルダウンの効果

30fpsプログレッシブ映像をテレビ向けの60フィールドのインターレース映像に変換した場合、元のフレームが2フィールドづつ並べられて変換されます。変換作業としては綺麗にフレームが並びなおされるものの、この映像をテレビで視聴すると通常の60フィールドインターレースの動きに比べてややパラパラとした動きになります。実質的には30fpsの映像と同じフレーム数で動きを表現しているので、当然と言えば当然です。

これに対して、24fps映像を2・3プルダウン処理で変換してテレビで視聴した場合、60フィールドインターレース映像とよく似たなめらかな動きが再現されます。2・3プルダウン処理では元のフレームを不規則に再配置することで、60フィールドの映像に近い見え方をするのだと思います。

こういった、低いフレームレートからより高いフィールド数へと変換することで動きの滑らかさが確保されるケースは、30fpsの映像を25fpsのPAL方式に変換する場合にも見られます。30fpsプログレッシブ映像を25fpsプログレッシブ映像へ変換しただけではぎこちない動きになってしまうのですが、30fpsプログレッシブ映像を50フィールドのインターレース映像に変換すると、動きのぎこちなさは大きく軽減されます。

テレビ視聴向けに変換したときになめらかな動きが再現されるという点で、24fps映像は30fpsプログレッシブ映像よりもテレビでの視聴に向いたフレームレートだと言えます。

24fpsよりも60fpsが優れているところ

「24fps最強」と題していますが、60fpsの方が優れた部分もあります。例えば、秒間のフレーム数が多いためにシャッタースピードが速くなり、1フレームづつの画像のブレが少なくなります。これは、映像から静止画を切り出す場合に有利です。スポーツの記録など速い動きを鮮明に記録したい場合も、秒間の記録枚数の多い60fpsの方が有利です。

ただし、24fpsでは動きの記録として不十分という意味ではありません。1枚づつの画像のブレが好ましくないかというと、そうとも言い切れません。1フレームづつのブレは動きの方向や速度を表現しています。動きや動作を「解析的に」記録するには60fpsといった高いフレームレートが優れますが、24fpsであってもブレによってその動きの速さを記録していると言えます。

まとめ

24fpsというフレームレートでは、動画ファイルの容量節約、編集時のPCへの負担軽減や、低照度での記録に強いといった利点があります。更に2・3プルダウン処理で得られる60フィールドインターレース映像はテレビ視聴との相性が良く、30fpsプログレッシブ映像をテレビで視聴するよりもなめらかな動きが再現されます。

もちろん、24fps以外のフレームレートにも利点は様々にあります。映像の用途によって適切なフレームレートを使い分けるのが最適であるという前提の上で、24fpsは選択肢の上位にあげることのできるフレームレートなのではと思います。