FCPのマグネティックマスク2 マスクの解析

前回は、Final Cut Pro(ファイナルカットプロ 以下FCP)でマグネティックマスクをクリップに適用し、1フレーム分だけマスクを作成しました。今回は作成したマスクを元に、クリップ全体に渡って解析することで動画マスクを作成する手順や、その他の機能について記載します。

INDEX

マスクの解析

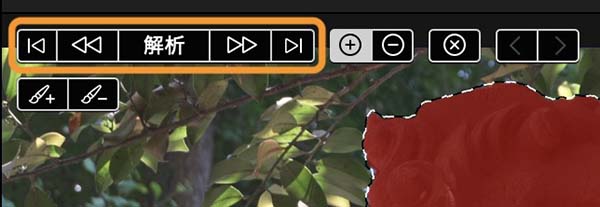

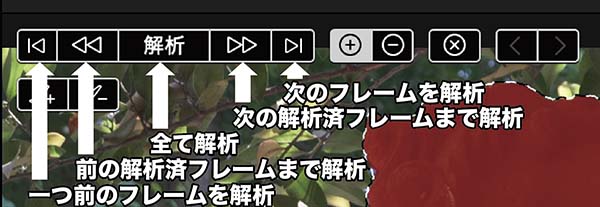

ビューア画面に表示されているコントロールボタン群左上の、107_fig_01でオレンジの枠で囲ったボタン群がマスクの解析を行うボタンです。

マスクの解析ボタン

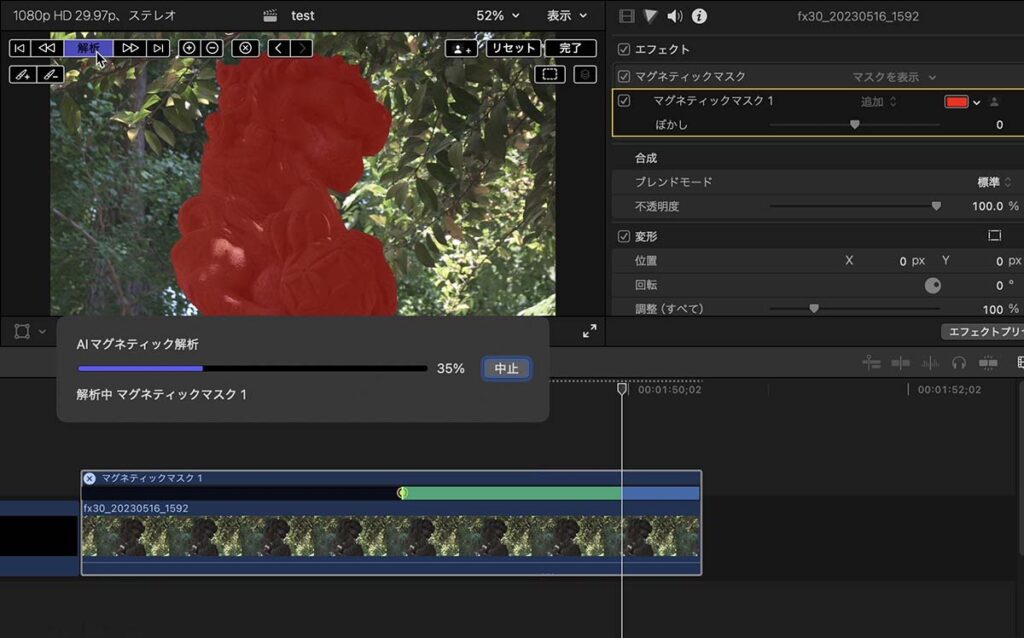

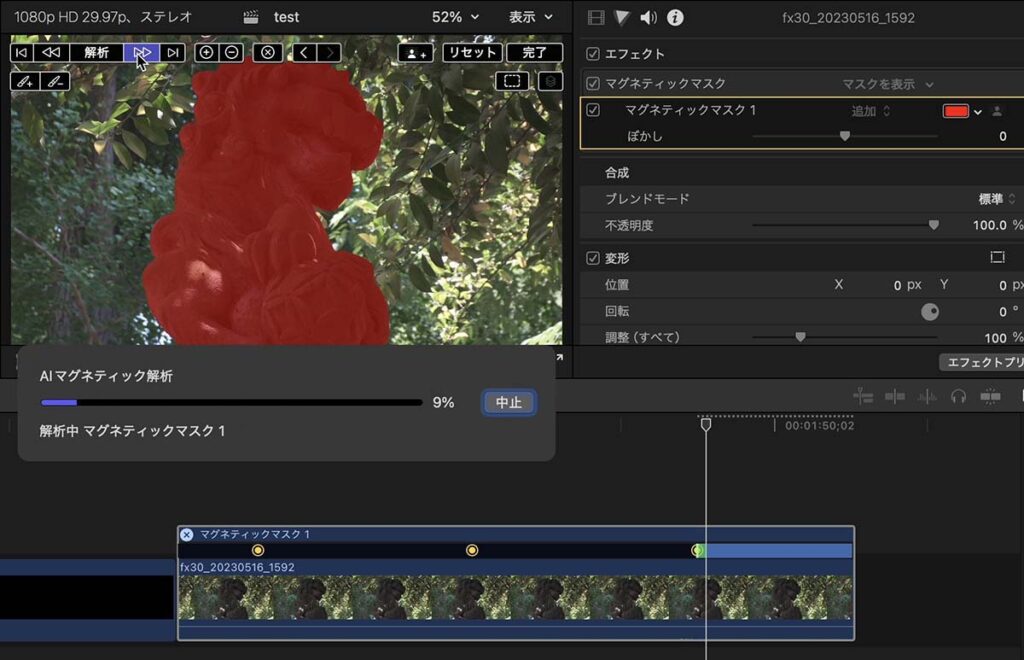

最も簡単な方法は、クリップの中にマスクを1フレームだけ作成して、解析ボタン群中央の「解析」ボタンを押す方法です。解析ボタンを押すと、107_fig_02のように解析の進行状況を示すウインドウが表示され、解析が開始されます。なお、解析ボタンは再生ヘッドがマスクを作成したフレーム上にある時に操作可能になり、マスクを作成していないフレーム上に再生ヘッドがある時はグレーで表示され、操作できません。

マスク解析中の画面

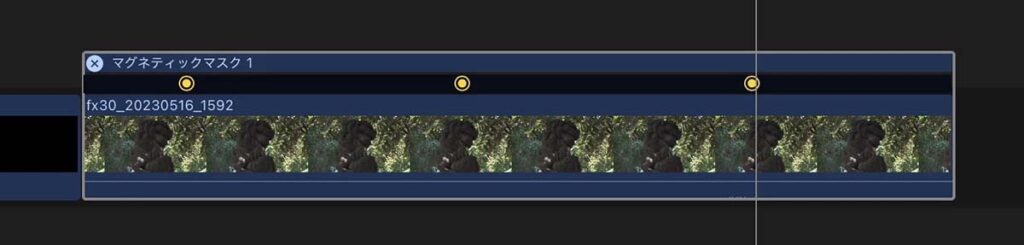

タイムラインのクリップ上部にはマグネティックマスクエディタが表示され、どこまでマスクの作成が完了しているかが示されます。マグネティックマスクエディタの表示については、こちらの項をご覧ください。107_fig_02でマグネティックマスクエディタに表示された黄緑の丸がマスクを作成したフレームで、参照フレームと呼びます。

解析ボタンを押すと参照フレームから後方に向かって解析が進み、解析が済んだ部分が緑色のバーで示されます。参照フレームから後方の解析が完了すると、参照フレーム前方の解析が開始され、クリップ全体が解析されます。

解析が完了したらタイムラインを再生し、マスクが上手く作成されているか確認します。

参照フレームの追加

動きが少なかったり形状が単純なマスクの作成では、上記の方法で比較的キレイなマスクが作成されます。しかし、複数の人物が入れ違うなど動きや形状が複雑なマスクの作成では、1フレームのマスクからだけでは正確な動画マスクを解析できません。そういった場合は、クリップの中の複数のフレームにマスクを作成してから解析操作を行うことで、マスクの精度を僅かに上げることができるようです。

ここでマスクを作成しているクリップは、動きがほとんどない映像なので複数の参照フレームを作る必要はないのですが、例として3つの参照フレームを作りました(107_fig_03)。実際は、一度解析をしてみてマスクの形が大きく崩れるフレームなどに参照フレームを追加していくと多少効果があると思います。なお、参照フレームでマスクを作成・修正する方法は、前回の「FCPのマグネティックマスク1 マスクの作成」をご覧ください。

3つの参照フレームを作成したクリップ

この状態で「解析」ボタンを押すと、再生ヘッドのある位置の参照フレームのみを基準として解析が行われ、他の参照フレームは消えてしまうようです。全ての参照フレームを活かして解析作業を行うには、クリップの最も外側に作成した参照フレームから解析を行います。

作業の前に、解析ボタンの働きを確認します。

5つの解析ボタンの働き

5つの解析ボタンの働きは、107_fig_04のようになります。

5つの解析ボタンの働き

- 左右にある縦棒と三角を組み合わせたアイコンのボタンは、1つ前のフレーム、或いは1つ次のフレームを解析するボタンです。

- ◀︎◀︎と▶︎▶︎は、再生ヘッドのある参照フレームから前、或いは後ろに未解析エリアがあるとき、次の参照フレーム或いは解析済みフレーム、つまり既にマスク作成済みのフレームまでを解析します。ただし、再生ヘッドのある参照フレームから前、或いは後ろが既に解析済みの場合、次に参照フレームがあってもそこで止まらず、上書きして解析を進めます。

- 中央の「解析」ボタンは、クリップ全体を解析します。解析をスタートした参照フレーム以外は全て上書きされます。

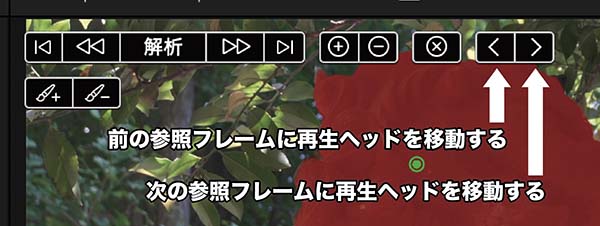

参照フレームの移動ボタン

再生ヘッドを隣りの参照フレームに移動するには、107_fig_05のボタンを使います。<で再生ヘッドの前にある参照フレームへ、>で再生ヘッドの後ろにある参照フレームへ移動します。

このボタンは、ビューア画面のサイズが小さいときは、表示が省略されるようです。表示されていない場合は、ビューアの表示エリアを拡大します。

参照フレームの移動ボタン

複数の参照フレームを解析する

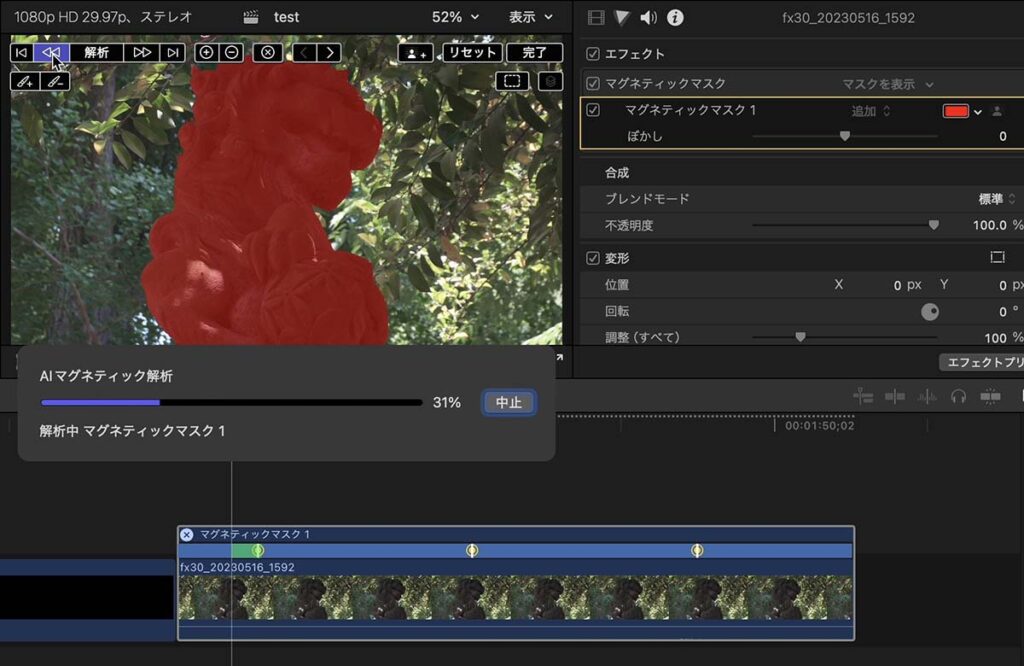

3つの参照フレームを作成したクリップの解析を行ってみます。107_fig_06では、クリップに作成した参照フレームの一番後方に再生ヘッドを合わせ、▶︎▶︎ボタンで後方の解析を行います。

クリップの後方にある参照フレームから最後までを解析

次に<ボタンで一つ前の参照フレームに移動して、▶︎▶︎ボタンで次の参照フレームまでを解析します(107_fig_07)。

一つ前の参照フレームから解析済みエリアまでを解析

同様に、もう一つ前の参照フレームから中央の参照フレームまでの解析も行います。

最後に、一番先頭にある参照フレームに再生ヘッドを合わせたら、◀︎◀︎ボタンでクリップの先頭までの解析を行います(107_fig_08)。

先頭の参照フレームからクリップの先頭までを解析

解析済みマスクの削除

この操作をするとき、次の参照フレームまでは未解析である必要があります。もし次の参照フレームまでが解析済みの場合、▶︎▶︎ボタンで解析をスタートすると次の参照フレームを上書きしてしまいます。

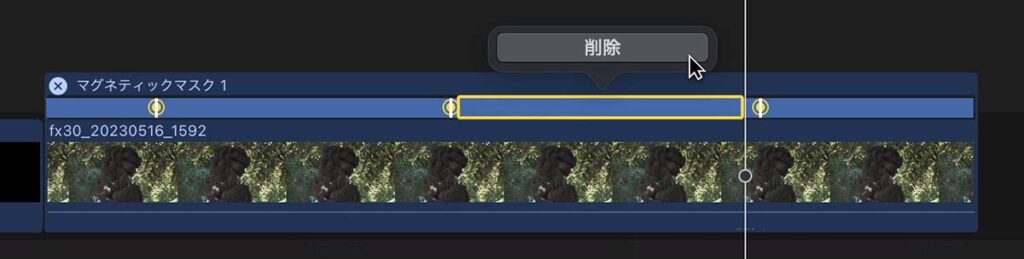

その場合、再解析したいエリアを未解析にします。クリップから解析済みエリアを取り除くには、クリップの解析済みを示す青い帯の部分を範囲選択します。マグネティックマスクエディタ部分では、選択ツールのまま範囲選択が可能です。範囲選択した部分の上部に「削除」ボタンが現れる(107_fig_09)ので、ボタンをクリックすると選択したエリアが未解析になります。参照フレームを含めて範囲選択すると、参照フレームも削除されてしまうので注意が必要です。

解析済みエリアを範囲選択して削除する

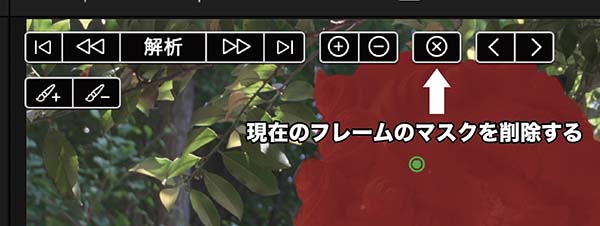

既に解析済みのクリップを再度解析する場合、再解析を止めたいフレームのマスクを削除しておくこともできます。再解析を止めたい位置に再生ヘッドをおき、107_fig_10のボタンでそのフレームのマスクを削除することができます。

解析済みマスクの削除ボタン

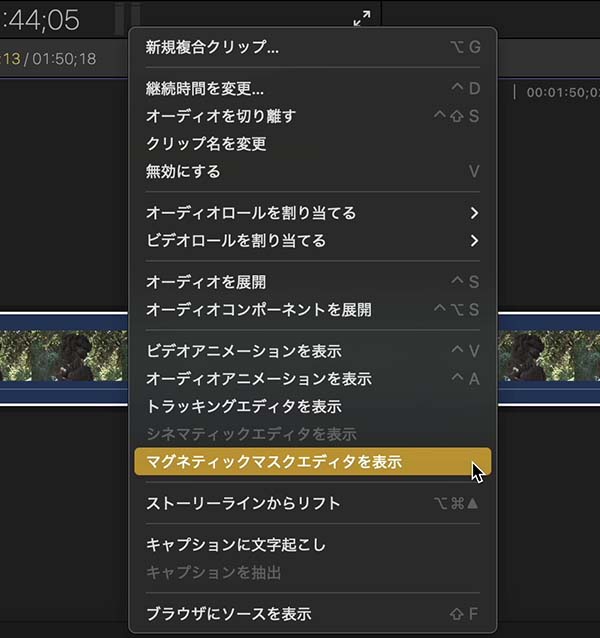

マグネティックマスクエディタの表示

タイムライン上のクリップ上部に表示される、マグネティックマスクに関する表示エリアを「マグネティックマスクエディタ」と呼びます。これがもし非表示の場合は、クリップを選択して右クリックで表示されるメニューから表示・非表示の切り替えができます(107_fig_11)。

マグネティックマスクエディタの表示・非表示切り替えメニュー

マスクの修正について

複数の人物が入れ違いながら動く映像で、参照フレームを複数作ってから解析してみましたが、マスクの解析精度が劇的に向上することは無いように見えます。最低限の試みをしても上手くマスクが作成されない場合は、前回記載したブラシツールで修正した方が早いかもしれません。

現状のマグネティックマスクの精度では、グリーンバックで撮影した素材を切り抜くような正確な仕上がりを目指すよりも、マスクの輪郭に揺らぎのあるようなルーズな仕上がりを想定して使った方が無難なように思います。

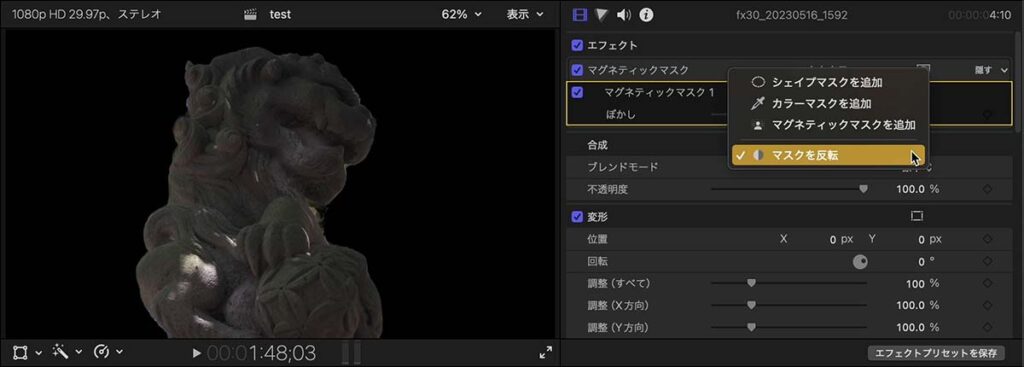

マスクの反転

作成したマスクは、切り取られる部分と残す部分を反転させることができます。ビデオインスペクタのマグネティックマスクタイトルバーにマウスをのせると、四角の中に楕円を描いた「マスクの適用ボタン」が現れます。この「マスク操作ボタン」をクリックして表示されるメニューから、「マスクを反転」を選択します(107_fig_12)。

単体のマグネティックマスクの場合、「マスクを反転」した状態がデフォルトで、マスクとして着色されたエリアの外側が切り取られます。

マスクの操作ボタンで表示されるメニュー

マスクの反転を解除すると、着色されていた部分が切り抜かれます(107_fig_13)。

マスクの反転を解除

ブラーなどのエフェクトに内蔵されたマグネティックマスクでは「マスクを反転」していない状態がデフォルトで、着色された部分にエフェクトが適用されます(107_fig_14)。

ブラーエフェクトとマスクの関係(ボケた部分がマスクした部分)

エフェクトを適用する部分(ここではボカす部分)を反転させたい場合は、「マスクを反転」させます(107_fig_15)。

マスクを反転した状態

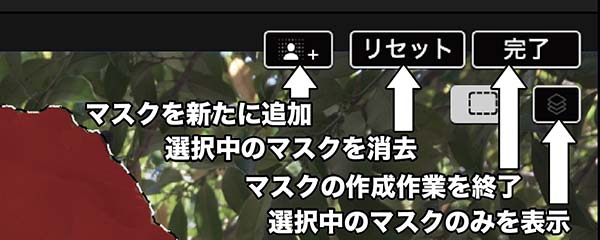

マスクの追加や消去ボタン

ビューア画面右上に表示されるコントロールボタンには、マスクを追加作成したり、消去するボタンが並びます(107_fig_16)。

ビューア画面右上のコントロールボタン

マスクの追加ボタン

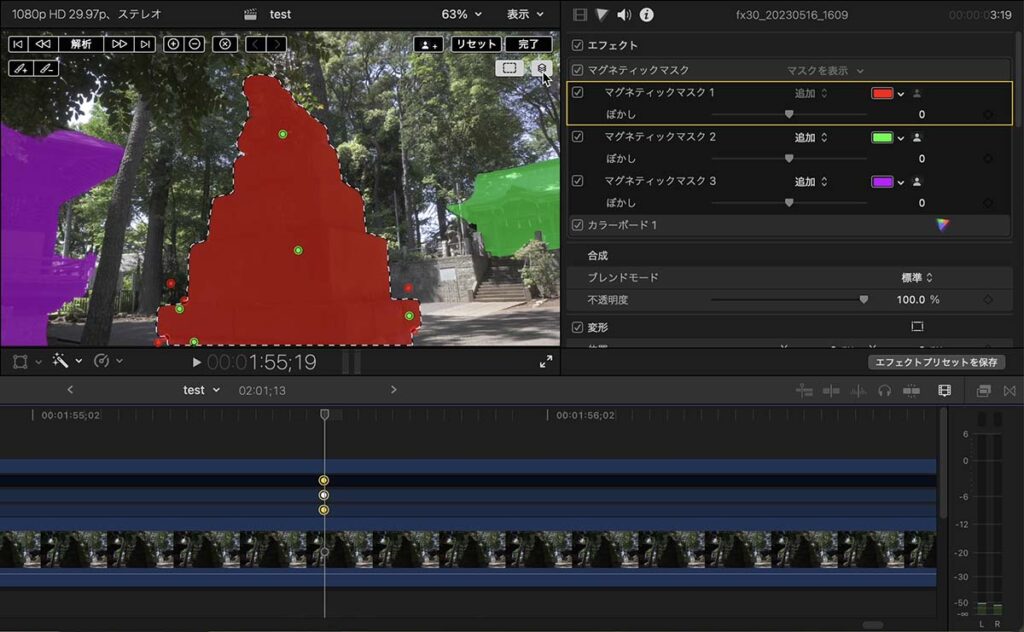

一つのマグネティックマスクエフェクト内に、複数のマスクを作成することができます(107_fig_17)。複数のマスクを作成すると、マスクの色は自動的に異なる色に設定されます。また、ビデオインスペクタのマグネティックマスクの項には、マスク一つづつの設定欄が並びます。タイムラインに表示されるクリップのマグネティックマスクエディタにも、マスクの数だけ段が並びます。

複数のマスクを作成した状態

一つのマグネティックマスクエフェクト内に複数のマスクを作成することにどのような効能があるのか今ひとつ判らないのですが、或いは解析の精度を上げることができるのかもしれません。一つのエフェクト内に複数のマスクを作成しても、マスクごとに個別のパラメータでエフェクトを適用するといったことは出来ないようです。

選択中のマスクのみを表示ボタン

複数のマスクを作成した場合、コントロールボタン群右下の「選択中のマスクのみを表示ボタン」で、インスペクタで選択中のマスクのみを表示することが出来ます。107_fig_18ではインスペクタで赤のマスクを選択した状態なので、「選択中のマスクのみを表示ボタン」を押すことで、ビューア画面には赤のマスクのみが表示されています。

選択中のマスクのみを表示する

選択中のマスクを消去ボタン

コントロールボタン群右上の「リセット」ボタンで、マスクを消去することができます。マスクを一つしか作成していない場合はそのマスクを、マスクを複数作成している場合は、選択中のマスクを消去します。このボタンを使うと、クリップ内の全てのフレームからマスクが消去されるので、参照フレームも消去されます。

完了ボタン

マグネティックマスクの編集モードを終了するボタンです。ビデオインスペクタのマグネティックマスクの項にある青い人型のボタンと同じ働きです。編集モードを完了することで、マスクの切り抜き具合を確認することができます。

再び編集モードに戻す場合は、ビデオインスペクタのマグネティックマスクの項にある人型のボタン(この時は白い人型のボタン)をクリックします。

マスクエフェクトそのものの削除

マスクの消去ボタンでマスクを削除しても、マグネティックマスクエフェクトは適用された状態です。マスクが存在しなければ、エフェクトを適用していないのと同じ状態ですが、不要なエフェクトは削除しておいた方がビデオインスペクタの表示がスッキリとします。クリップに適用したマグネティックマスクエフェクトを削除するには、ビデオインスペクタでマグネティックマスクの項目を選択して、キーボードのdeleteキーを押します。

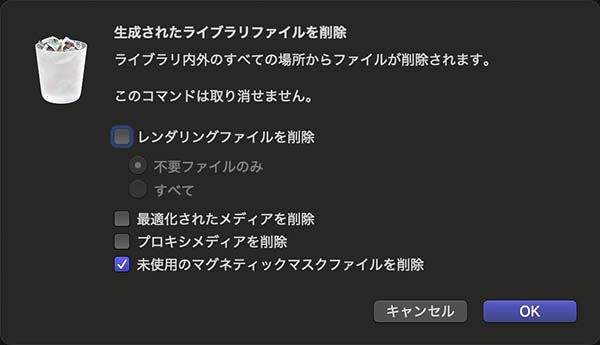

不要なマスク動画ファイルの削除

マスクの作成・解析をすると、FCPのライブラリ内にはマスク用の動画ファイルが作成されます。レンダリングファイルや最適化ファイルと同様に、再解析などの作業に伴ってマスク用の動画ファイルがどんどんと作成されていくものと思われます。必要に応じて、不要なマグネティックマスク用の動画ファイルを削除すると、ストレージの容量を節約することができます。

不要なマグネティックマスク用の動画ファイルを削除するには、ブラウザウインドウでライブラリを選択し、ファイル→生成されたクリップファイルを削除…と選択し、生成されたライブラリファイルを削除するウインドウを開きます(107_fig_19)。

生成されたライブラリファイルを削除ウインドウ

ウインドウ下部の「未使用のマグネティックマスクファイルを削除」にチェックを入れてOKすることで、不要なマスク用の動画ファイルを削除できます。なお、この操作はイベントやプロジェクトに対しては行えず、ライブラリに対してのみ有効なようです。

この操作をすると、取り消し(command+Z)でマスクを復活させることはできなくなると思われます。

マスクのコピーはできない

一つのマグネティックマスクエフェクト内でマスクを複製することができます。しかし、単体のマグネティックマスクエフェクトやエフェクト内で作成したマグネティックマスクを、別のエフェクトやマグネティックマスクエフェクトへコピーすることはできないようです。そのため、同じマスクを使って色補正やブラーなど複数のエフェクトをかけたいときは、色補正やブラーに内蔵されたマグネティックマスクを使うのではなく、単体のマグネティックマスクでマスクを作成した上で、そこに色補正やブラーを適用した方が、一つのマスクを使い回すことができて効率的です。

作成したマスクに対して複数のエフェクトを適用したい場合は、マスクとエフェクトの関係や作業の段取りを考えてからマスクの作成を開始しないと、同じマスクを何度も作成する必要が生じてしまいます。

まとめ

動画に手軽に動くマスクを加えることができる点で、FCPとしては画期的な機能です。

マスクエリアの自動選択動作では、AI(人口知能)を使っているように見えます。それが「お、賢いな」と思える場面があるかと思えば、「案外気が利かない」と思わされる場面もあり、自動選択の精度はもう一歩という印象です。それでも、グリーンバックなどで撮影をしていない動画素材から動くマスクを作成できるのは、とても魅力的な機能です。

ブラシでの修正内容を反映して解析の精度が上がるなどの学習機能があると、マスクの作成・修正がぐっと楽になると思うのですが、現状ではそういった学習能力はないようです。

マスクを作成する動画素材にもよりますが、精度の高い合成用マスクの作成を目指すよりも、切り抜きの輪郭に僅かにチラつきのあるようなゆるい合成映像を手軽に作成できるツールとして考えた方が向いているかもしれません。