Wireless GOにマイク接続とオーディオ機器の入出力レベル

RODEのWireless GOにはマイク入力端子があります。RODEのLavalier GOなどのラベリアマイクを接続するための端子です。しかし、ここにガンマイクやダイナミックマイクなどを接続してもワイヤレス送信できるはずです。

今回は、RODEのWireless GOにSHUREのSM57というダイナミックマイクと、audio-technicaのAE5100というコンデンサーマイクの接続を試してみた話です。

RODE Wireless GOのマイク・送信機ユニットには、マイク入力端子がある

INDEX

オーディオ入出力レベルのいろいろ

オーディオ機器には、それぞれに設定されたオーディオの入出力レベルがあります。別の機材と接続するとき、この入出力レベルをある程度揃える、つまり適度な音量で信号を受け渡ししないと、SNが悪くノイズが目立ったり音が割れてしまうといった不具合が起こります。

入出力用のオーディオレベルには大まかにライン用とマイク用があり、さらにライン用でも業務用機か民生用機か、マイク用もダイナミックマイクかコンデンサーマイクかといった細かな違いがあります。さらに機器ごとに微妙に値が異なる場合が多いのですが、概ねは以下のような値になります。

- 業務用ライン(XLR端子):+4dB

- 民生用ライン:-15dB程度(微妙に様々)

- コンデンサーマイク:-35から-40dB程度(様々)

- エレクトリックコンデンサーマイク:-60dB程度(微妙に様々)

- ダイナミックマイク:-60dB程度(微妙に様々)

オーディオ入出力レベルの違い

オーディオ入出力レベルの違いは、編集アプリなどのレベルメーターで示される音量差に相当すると思って差し支えありません。ただし、+4dBや-60dBといった値がピッタリとレベルメーターの値に相当するわけではありません。オーディオ入出力レベルは、アナログ音声の音量を指します。しかし、編集アプリのレベルメーターはデジタル音声の音量を示すメーターです。アナログ音声からデジタル音声に変換する際に、アナログ音声の基準信号をデジタル音声の何dBに相当させるかで対応するdB値は変わってきます。

それでも、音量の差という意味では、編集アプリのレベルメーターが示す音量差と同じです。例えば、民生機のライン入出力の-15dBという値とダイナミックマイクの-60dBという45dBの音量差は、レベルメーターが示す音量差と同じです。つまり、マイクから出力される音声信号は、ライン音声に比べてとても小さい音量になります。

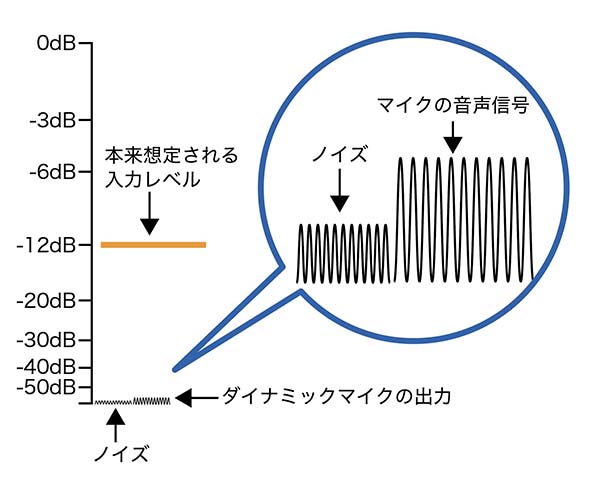

入力した音声信号が小さかったとしても、機器のボリューム調整で増幅して対応できれば、入出力レベルを気にする必要は無いように思えます。しかし、オーディオ機器には、少なからず機器の内部で発生するノイズが伴います。このノイズは、機材に対して想定された音量で音声信号が入力されていれば目立たない範囲に抑えられているのですが、想定よりも極端に小さな音量の信号を入力した場合、音声信号がノイズに埋もれてしまいます(a07_fig_01)。ノイズに埋もれた音声のボリュームを上げてもノイズの音量も上がってしまい、大きなノイズ音に埋もれた音声として仕上がります。そのため、想定された入出力レベルに適した機器同士を接続する必要があります。

オーディオ機器に入力する信号が小さすぎると、本来は気にならない程度のノイズに音声信号が埋もれてしまう

Wireless GOにマイクを接続

今回Wireless GOへの接続を試したのは、SHUREのSM57というダイナミックマイクと、audio-technicaのAE5100というコンデンサーマイクです。(各マイクのリンクはメーカーの商品紹介ページです。)

SHURE SM57(ダイナミックマイク)

audio-technica AE5100(コンデンサーマイク)

マイクの場合、感度という値をオーディオ出力レベルに置き換えることができます。2つのマイクの感度仕様は、

- SM57:-56dB

- AE5100:-36dB

です。

接続する際には、マイクの出力端子からWireless GOへ入力するためにXLRのメスから3.5mmミニプラグへの変換ケーブルが必要になります。また、AE5100はコンデンサーマイクなので、更にファントム電源のユニットも必要になります。

XLRメスから3.5mmミニプラグへの接続ケーブル

audio-technica AT8541(ファントム電源ユニット)

Wireless GOの入力仕様

実際にこの2つのマイクを接続して収音してみると、SM57は感度が低いためか、SNの悪い仕上がりになりました。

SM57とWireless GOを接続

Wireless GOには三段階の音量調節機能があるのでそれを試してみると、音量は上がるもののノイズも一緒に増幅されてしまいます。この音量調節機能は、マイクアンプのレベル調整ではなく、Wireless GOを接続する機器のオーディオ入力レベルに合わせるための、オーディオ出力レベルの調整機能のようです。

Wireless GOの音量レベル小(三角形のアイコンでボリューム設定を表示)

Wireless GOの音量レベル中(三角形のアイコンでボリューム設定を表示)

Wireless GOの音量レベル大(三角形のアイコンでボリューム設定を表示)

一方のAE5100は良好な収音結果でした。

AT8541を介して、AE5100とWireless GOを接続

Wireless GOで想定された入力レベルを確認するために、オーディオ入力の仕様を見てみます。今回試したのは初代のWireless GOとWireless GO2というモデルですが、RODEのホームページで現在仕様が公開されているのはWireless GO2です。

Wireless GO2の仕様ページを見ると、「3.5mmプラグからの最大入力レベル:-20dB」と記載されています。「最大入力レベル」は入力レベルとは異なります。また「Microphone Preamp Gain:20dB」の記載があり、入力された音声信号を20dB増幅する仕様のようです。例えばダイナミックマイクの-60dBであれば、20dB増幅した-40dB、コンデンサーマイクの-35dBであれば-15dB程度に増幅されるものと思われます。

入力レベルが明記されていないため、Wireless GOへ入力することを想定して設計されているであろうRODEのLavalier GOというラベリアマイクの仕様ページを見てみると、Lavalier GOの感度は-35dBと記載されています。

「Microphone Preamp Gain:20dB」やLavalier GOの感度から推測すると、Wireless GOに入力するには-30dBから-40dB程度の感度のマイクが適当なようです。つまり、SM57の-56dBという感度では不足し、AE5100の-36dBという値が適当なようです。

もう少しSNの良好なマイクアンプが搭載されていれば、感度の低いダイナミックマイクまでオールマイティに使用できると思うのですが、Wireless GOの価格と用途を考えると仕方ないところかなと思います。

収音して

録音機にAE5100を直接接続して記録した音声と、Wireless GOで送信して記録した音声を比べてみると、Wireless GOを経由したものは低音が大きく減衰しています。

a07_fig_02、03は、 VoxengoのSPANというプラグインの周波数アナライザー画面です。このプラグインは無料で、こちらのページからダウンロードできます。a07_fig_02がAE5100で収音した音声をTASCAMのDR-701Dで直接録音したもの、a07_fig_03がWireless GOで送信した音声を記録したものです。

AE5100で収音した音声をTASCAMのDR-701Dで直接録音

AE5100からWireless GO経由の音声をTASCAMのDR-701Dで録音

低音が全く収録されていないわけではないので、Appleの動画編集アプリFinal Cut Proに搭載されたChannel EQで補正を試みてみました。実際に補正を試みると低音の減衰はかなり大きく、Channel EQを2つかけてやっと直接録音した音声の波形に似たレベルまで低音を回復することができました。エフェクトの2重がけではあるものの、Channel EQ適用後の音声に特に大きな劣化などは感じられません。もっとも、ここで試した音声は簡易に録音したオープンノイズ的な音声なので、「クリアに再現できている」といえるほどかは微妙なところです。

Channel EQを2つかけてWireless GO経由での低音の減衰が補正できる

この低音の減衰について、Wireless GOの低音の再現性が悪いということではなく、衣服などに取り付けたラベリアマイクの音声を扱うという用途の関係上、低音を適度に減衰させてマイクへのタッチノイズや風雑音などを低減させるよう調整した結果なのではと思います。ラベリアマイク以外のマイクをWireless GOへ接続する場合、後から低音を回復させる必要のあるようなタイプの音声を送信するよりも、Wireless GOによる低音の減衰が活きるような場面で使用した方が効果的なように感じます。

なお、この低音の減衰具合やマイク接続時の入力レベルについて、初代Wireless GOとWireless GO2とで、違いは感じられませんでした。

一方、「最大入力レベル」という値についてもう少し調べると、私が使っているTASCAMのDR-701Dでは、マイク入力時の最大入力レベルが+4dBとなっています。Wireless GOの最大入力レベルである-20dBは、人物の音声を収音するのに特化したかなり狭いダイナミックレンジに設定されているのではと考えられます。

今回、ダイナミックレンジがどの程度確保されているかを試していませんが、RODEのLavalier GOと組み合わせて使用する範囲では、ダイナミックレンジの不足は感じません。そのことから、インタビューなどでの音声収録でダイナミックレンジが不足するとは考えにくいのですが、音量差の大きな音源の収音では、あるいはダイナミックレンジが不足するかもしれません。

まとめ

RODEのWireless GOには3.5mmミニプラグの入力があり、RODE製のラベリアマイクはもちろんのこと、それ以外のマイクからの音声を入力してワイヤレス送信することができます。ただし、入力できるマイクの音量レベルはやや限定的で、マイク感度にして-40dBから-30dB程度のコンデンサーマイクを使用するのが望ましいようです。

また、この製品が身体や衣服に装着して使用することを想定しているためか、Wireless GOに入力した音声は低音が大きく減衰するようです。低音が完全にカットされているわけではないので、編集時にEQを使って補正すればオリジナルの音声に近づけることは可能なようです。

一方、音声入力の仕様として最大入力レベルが-20dBとなっており、テストをしてみないと正確なことは言えませんが、あまり広いダイナミックレンジでの収音は期待できないようです。

総合的には、本来Wireless GOに期待される用途のような、インタビュー音声などの送信であれば、接続するマイクを適切に選択することで比較的良好な音声の送受信ができそうです。

今回テストしたaudio-technicaのコンデンサーマイク、AE5100のAmazonn商品リンクはこちら、ファンタム電源ユニットAT8541のAmazonn商品リンクはこちらです。