水準器とカメラの水平

カメラバッグには小さな水準器を入れておくようにしています。手持ち撮影では使わないのですが、三脚を使った撮影では使用することがあります。

動画用のビデオ雲台には水準器が装備されているものが多いですが、これらの水準器はやや簡易なものでそれほど信頼性の高いものではないようです。また、カメラ底面の水平性の信頼度、ケージを取り付けた場合の精度、クイックリリースアダプターの精度など、カメラを雲台にのせた後で水平が微妙に狂う要素も沢山あります。

また、撮影する画面によっても、概ね水平が合っていれば不自然さを感じない場合から、僅かな傾きが気になる場合もあります。そういったことから、単品の水準器を持っていると安心です。

INDEX

水準器いろいろ

水準器と一口に言っても、小型なものから建築現場で使用するような大型なものまで、様々な製品があります。撮影でも、移動用のレールを敷設する場合ならある程度大きな水準器の方が正確に計測できそうです。しかし、カメラの傾きを確認するだけならば、ポケットに入るような小型の水準器で十分です。カメラのサイズ以上に大きな水準器は必要なく、7cm前後のもので十分です。

アジャスト機能の有無

水準器を長く使っていると、場合によって狂いが生じてくることもあります。そういった場合に、簡単に調整することができると便利なように感じます。

写真tr09_photo_01の水準器は以前購入したもので、気泡を閉じ込めたパイプの高さを調整するネジが設けられています。なお、パイプの端に取り付けられたカバーネジが片側だけ無くなっていますが、使用中になくしてしまったためです。気にしないでください。

水平調整機能の付いた水準器

この水準器を購入した時は、「狂いも調整できて最高」と思ったのですが、実際に使用してみると調整ネジが緩んで水平が狂ってしまうことがあり、案外不便なものでした。ポケットやカメラバックに入れて持ち運び、撮影中に気軽に使うには、水平の調整機能は不要に感じます。容易にアジャスト機能が動いてしまわないような構造であれば安心なのですが、写真の水準器のように調整ネジが剥き出しの状態では運搬中に調整が狂っても仕方ありません。

上記の水準器を使った経験から、調整機能の無いものを探して購入したのが写真tr09_photo_02の水準器です。撮影時にカメラの傾きをさっと調べるには、このようなシンプルなものの方が安心です。

シンプルな水準器

水準器の狂いの確認

水準器自体が傾いてしまっているかは、水準器を左右反転させることで簡単に確認できます。水平な場所において気泡が中央に位置しているなら、水準器を180度回転させても気泡は中央に位置するはずです。確認する場所が多少傾いている場合、水準器が狂っていなければ180度回転させても気泡のズレ具合は同じ傾きを示すはずです。

tr09_photo_02の水準器は、なくしたと思い違いをして買い足したため、2つ持っています。上記の方法で水準器の傾きを確認したら、一つは水平を正しく示さない状態でした。アルミニウムの筐体に気泡を閉じ込めたパイプが取り付けられただけの単純な構造でこんなにズレが生じるものかと驚きましたが、20年以上前に購入したものなので気泡を閉じ込めたパイプに歪みが生じたのかもしれません。

ズレを修正

簡易なものとはいえ、測定器具なので自分で修正するのはあまりお勧めしません。大きな狂いがある場合は買い替えた方が無難だと思います。それでも、買い替えて捨ててしまうならと、狂いのでた水準器を自分で調整してみることにしました。

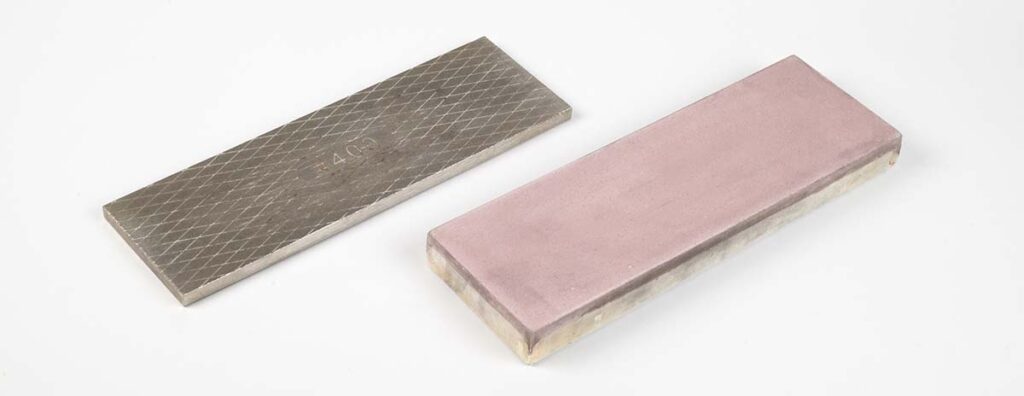

この水準器に調整機能はないため、修正するには底面を削るのが適当だと思います。ヤスリで削るなど様々な方法が考えられますが、今回は砥石で研磨することにしました。包丁などを研ぐ砥石です。

使った砥石は、片面が400番、もう片面が1000番のダイヤモンド砥石と、シャプトンというブランド名の5000番の仕上げ砥石です。

ダイヤモンド砥石とシャプトン仕上げ砥石

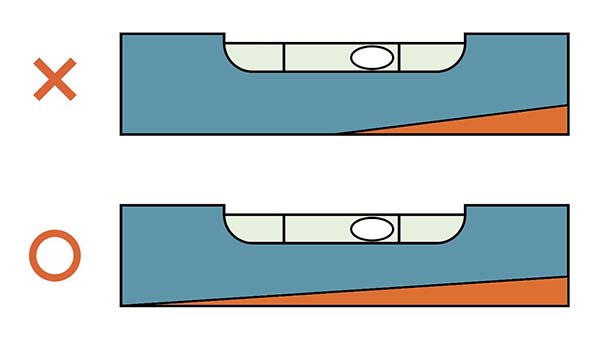

ダイヤモンド砥石の400番で底面を研ぎはじめます。研ぐ際には、底面全体を砥石に押し付けつつ、削りたい片側に力を入れて削ります。tr_fig_01の上のように、底面の片方だけを大きく削ってしまっては、正確に水平が測れなくなってしまいます。tr_fig_01の下のように、底面全体を削りつつ、片側のみを大きく削るようにします。(図としては、本来底面が傾いたように作図した方が正確だったかもしれません。削り方のイメージとしてご覧ください。)

底面の片側だけを部分的に削ってしまわないように注意

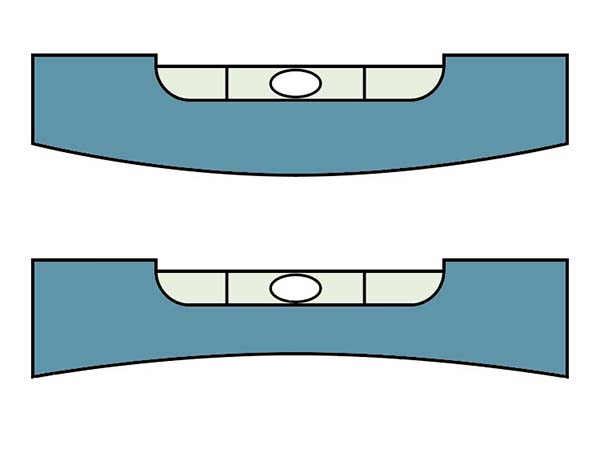

また、tr_fig_02のように、底面が丸くならないようにも気をつけます。底面が凸型になってしまうと、水準器自体が傾いて正確に測れません。凹型の場合両端部分が接地すれば問題ありませんが、水準器をのせる面が水準器よりも小さい時には、水準器が傾く原因になります。

底面が曲面にならないように注意

この水準器は黒いアルマイト処理が施されているので、削っている面を見れば削れ具合が確認できます。ある程度削ったら、机の上などで気泡の位置を確認します。この時、左右を反転させて気泡が動かない、或いは同じ傾きを示すようになればOKです。

400番の砥石での荒削りが完了したら、裏面の1000番、そして5000番の仕上げ砥石で仕上げます。仕上げといっても鏡面のように磨き上げる必要はありません。荒い砥石で削って表面が荒れたままだと、カメラなどにのせた時に傷をつける心配があります。また、荒い砥石で付いた表面の凸凹が落ち着くことで、予期せぬ傾きが生じてしまう恐れもあります。こういった心配のない程度にザラつきを取れば十分です。

これで仕上げにしても十分ですが、私は中央付近を円柱状の修正砥石でほんの少しだけ削りました。tr_fig_02の上の形状が最も信頼のできない仕上がりなため、これを避けるためです。削った仕上がりの写真がtr09_photo_04です。平らな面に置いて上から左右交互に力をかけ、カタカタと傾くことがなければ問題ありません。

削り上がった状態

tr09_photo_04の銀色の部分は、表面のアルマイト処理が削り取られた部分です。アルマイト処理は、薬品処理でアルミニウムの表面を硬化させる表面仕上げです。削ったことで、アルマイト処理されていない柔らかい面が露出しているわけです。どの程度強度が落ちるかは分かりませんが、ある程度傷みやすい状態であることを認識しておいた方が良いと思います。

なお、ダイヤモンド砥石は砥石そのものの平面性が狂う心配はありませんが、シャプトンなどの普通の砥石は、使っているうちに研ぎ減りして中央部分が凹んできます。適宜、修正砥石で平面出しをする必要があります。凹んだ砥石で削ると、水準器の底面が凸状になってしまいます。包丁などを研ぐ際も砥石の平面性は重要なので、修正砥石は用意しておくのがお勧めです。ダイヤモンド砥石を修正砥石の代用にすることも可能です。

ここで使用した砥石と修正砥石

上記の砥石類もかなり昔に購入したものですが、同じ品や類似品をAmazonで購入することができます。それぞれのAmazonn商品リンクは以下です。

GOKEI 両面ダイヤモンド砥石 #400#1000 203×70×8mm

シャプトン 刃の黒幕 エンジ 仕上砥 #5000

IROKCAKPT 砥石 面直し 炭化ケイ素修正砥石 180x60x25mm

シャプトン(Shapton) 復活砥石

ビデオ雲台の水平

Sachtler Ace Lの紹介でも記載しましたが、雲台に取り付けられた水準器が僅かに傾いている場合が散見されます。3つの三脚の雲台に取り付けられた水準器について、単体の水準器をカメラプレートにのせて傾き具合をみてみます。

三脚のプレートの滑り止めのゴムの上に水準器をのせたのでは、ゴムの劣化などが原因で傾きが生じるのではといった懸念もあります。しかし、この滑り止めのゴムの上にカメラを固定するのですから、この位置で精度がでないと意味がありません。

Peak Designトラベル三脚

雲台部分に付属のアルカスイス互換カメラプレートを取り付けて、その面に水準器をのせました。三脚ヘッドに取り付けられた水準器で水平を合わせると、かなり傾いているようです。

Peak Designトラベル三脚の水準器とカメラプレート面の傾き

Sachtler Ace L

雲台部分に付属のマンフロット互換カメラプレートを取り付けて、その面に水準器をのせてみました。三脚ヘッドに取り付けられた水準器で水平を合わせると、若干傾いているようです。

Sachtler Ace Lの水準器とカメラプレート面の傾き

Sachtler FSB8 Mk2

雲台部分に付属のマンフロット互換カメラプレートを取り付けて、その面に水準器をのせました。Ace Lよりも傾きは少ないようですが、僅かに傾いているようです。水準器がAce Lのものよりも大きいので気泡の位置が見やすく、精度良く水平出しの操作が行えるので傾きが少ないのかもしれません。

Sachtler FSB8Mk2の水準器とカメラプレート面の傾き

Ace LとFSB8Mk2を比べると、必ずしもヘッドの価格が水準器の精度に比例するとは思えません。また、Peak Designトラベル三脚とAce L、FSB8Mk2の水準器を比べると、水準器が小さいほど精度が劣るように見えます。

ただし多くの場合、雲台の水準器を基準に水平をとっても画面の傾きが目立つようなことはありません。建物やステージなどを正面から撮る場合に、水平の傾きが目立ちやすくなります。こういった撮影などでは、単体の水準器と組み合わせるなど注意した方が無難です。

水平をとっても傾いて見える

しっかりと水平が取れていても、画面では傾いて見えるといった場合があります。ワイドレンズを使って煽りや俯瞰で撮影した場合に傾きを感じることが多いようです。こういった場合は、敢えて雲台を傾けて正しく見えるように補正することもあります。

ただし、カメラを左右にパンするカメラワークを伴う場合は、敢えて傾けたことが裏目に出る場合もあります。雲台を傾けるのは、カメラワークを伴わないFIXでの撮影に限定しておいた方が無難だと思います。

また、ファインダーや小さな液晶モニターでの見え方と、編集時のモニターやテレビなどでの見え方が異なる場合もあります。デジタルでの撮影・編集では比較的簡単に傾きを修正することができるので、撮影時には水準器を基準に水平をとって編集時に微調整をした方が無難なようにも感じます。

Amazonで探した水準器

私の場合は既に複数の水準器を持っているので、買い換えるならという視点でAmazonで水準器を探してみました。新潟精機株式会社というメーカーの「ミニレベル アルミストレート 65mm S-65」という水準器が比較的シンプルな構造で、撮影時にカメラの傾きを確認するのには使いやすそうです。

この水準器のAmazon商品リンクはこちらです。

まとめ

三脚の雲台に取り付けられた水準器の精度は、案外怪しいものが多くあります。雲台に取り付けられた水準器は、パンを行ったときにカメラが大きく傾かない程度の精度と思った方が良さそうです。そもそもカメラ底面やクイックプレートの精度など、雲台の上にのせるもの全てに高い精度がなくては、カメラが傾く原因になり得ます。水平について正確性が要求される場合は、単体の水準器をカメラの水平と思える箇所にのせて測定した方が安心です。

また、測定の際には水準器を180度反転させて、水準器自体の狂いがないかを時々確認した方が良さそうです。

ただし、いくら水平をとっても画面として傾いて見える場合もあります。最後は見た目で合わせるしかないのかもしれません。